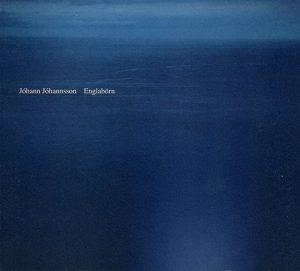

ヨハン・ヨハンソン『エングラボルン』国内盤ライナーノート

liner notes for Japanese edition CD

1. Odi et Amo (I hate and I love)

1. Odi et Amo (I hate and I love)

2. Englabörn (Angel Children)

3. Jói & Karen (Jói & Karen)

4. Þetta gerist á bestu bæjum (It happens in the best homes)

5. Sálfræðingur (Psychologist)

6. “Ég sleppi þér aldrei” (“I will never let you go”)

7. Sálfræðingur deyr (A psychologist dies)

8. Bað (Bath)

9. “Ég heyrði allt án þess að hlusta” (I hear everything without listening)

10. Karen býr til engil (Karen makes an angel)

11. Englabörn – tilbrigði (Angel Children – Variation)

12. “Ég átti Gráa æsku” (“I had a grey youth”)

13. Krókódíll (Crocodile)

14. “Ef ég hefði aldrei…” (“If I never…”)

15. …eins og venjulegt fólk (…like normal people)

16. Odi et Amo – bis (I hate and I love – twice)

「私は憎み、そして愛する。なぜそんなことができるのか、と君は問う。私にも分からない。しかしそうなるのを感じ、私は苦しむのだ」

このアルバムはコンピューターで加工されたカウンターテナーによるラテン語の歌で始まる。ヨハン・ヨハンソンは、出来上がった楽曲に合うラテン語の詩を探していた時に、ふと大学で学んだこの古代ローマの詩人カトゥルスの有名な詩を思い出した。そしてそれがメロディーにも、そして作品の内容にもぴったりはまったという。

『Englabörn』(天使の子供たち)は、アイスランドの同名の舞台劇のために作られた音楽だ。アルバムとしてリリースされるにあたり、独立した音楽となるよう再構築されている。アルバム冒頭、そして最後に再び登場する歌は、舞台劇では最後のシーンに使われている。

この舞台劇は、非常にヴァイオレントで決して心地のよい内容でないため、その音楽は対照的にできる限り美しいものにしようとしたとのことで、実際、ここにある音楽はとても美しい。しかし単に美しいだけではなく、その裏に、確かに何か狂気のようなものを秘めており、背景にうっすらと元の舞台劇の内容が伺えるかのようだ。

演奏はストリング・カルテット、パーカッション、そしてヨハン・ヨハンソン自身が演奏するピアノ、グロッケンシュピール、ハーモニウム、オルガンとエレクトロニクスによるものだ。ストリング・カルテットの音は力強く、同時に細く震えるようなその音は、北の国の冬の空気や風を想像させる。そこへぽつりぽつりと入るピアノやグロッケンシュピールの研ぎ澄まされた鋭角的な音は凍てつくような響きだ。

その時間の感覚を失いそうな世界を少し動かすのが2曲で入るパーカッションだ。そっとこの音楽を次のシーンへと動かすその繊細な音はマティアス・ヘムストックによるもの。アイスランド出身でアメリカの名門バークリー音大で学び、ヨハン・ヨハンソンや同郷のギタリスト、ヒルマル・イェンソンらとの共演も多い名手である。

このアルバムは、演劇から独立した1つの作品であるばかりか、逆に聞き手には演劇を想像させ、さらに演劇を超えたイマジネーションすら与えてくれる。「極端にアブストラクトな音楽や、ヴィジュアルのアイディアのない音楽は好きではない」というヨハン・ヨハンソン自身の言葉が、端的に彼の音楽を説明している。

ヨウイ、偶然このアルバムの4曲目のタイトルにもなっている、舞台劇の主人公の1人と同じニックネームで呼ばれるヨハン・ヨハンソンは、1969年、アイスランド出身。彼は、自身を最初のビデオ世代だと分析する。当時のアイスランドはアメリカ等とは異なり、映画館の大きなスクリーンで名作や独立系作品が見られる環境にはなかった。映画といえばもっぱらビデオ鑑賞で、ヨハン・ヨハンソンはB級映画やスプラッター、それに古いサイレント映画を見て育ったそうだ。そんな彼にとってやがて映画音楽は大きな意味を持つものとなる。

1980年代後半から既にレコーディング作品を伴う音楽活動を行っていたヨハン・ヨハンソンだが、大きなポイントとなるのが1999年、キラ・キラことクリスティン・ビョルク・クリスチャンスドッティル、ヒルマル・イェンソンと共に立ち上げた、アート集団であり、シンクタンクであり、レコードレーベルでもあるキッチン・モーターズである。同年に行われたキッチン・モーターズの最初のイベントに合わせて結成されたのがアパラット・オルガン・カルテットだ。カルテットといってもオルガン奏者が4人、それにドラムを加えたこの5人組は「マシーン・ロックン・ロール」と自称する、キッチュでアナログなロックを演奏する。現在のところ、2002年にリリースされたセルフタイトル作が唯一の録音である。元々のリリース元であるアイスランドのレーベルThuleの倒産によりこの作品は長らく幻の作品だったが、アイスランドのレコードショップを兼ねるレーベル12 Tónarからのリイシュー後、日本でもリリースされ、2006年末には来日公演まで実現させてしまった。長く待たれたセカンドアルバムは現在準備中だそうだ。

そのアパラット・オルガン・カルテットの活動と前後して2002年にリリースされたのがヨハン・ヨハンソンの最初のソロ作であるこの『Englabörn』、そして2004年の『Virðulegu Forsetar』(立派な大統領たち)の2枚である。いずれもイギリスのレーベルTouchから発表されたこともあり、彼の名前と音楽は一躍世界的に知られることになった。

『Virðulegu Forsetar』は、9人のブラスセクションを含む14人編成のアンサンブルのために書かれた音楽で、4曲で1時間強という構成を持つ。スケールの大きな、揺らぐような音響を湛えた作品で、アイスランドの首都レイキャヴィークのランドマーク的存在であるハトルグリム教会で初演、録音されている。

さらに、この2作品のリリースと重なるように2004年に12 Tónarから発表されたのが3作目のソロ作『ディース』(妖精)だ。こちらは同名のアイスランド映画のサウンドトラックで、『Englabörn』の時同様、アルバムとしてリリースされるにあたり再編成されている。またこの作品には多くの地元のミュージシャンが顔を出しているのも注目される。レイキャヴィークを描いた映画のためのこの音楽は、アパラット・オルガン・カルテット寄りともいえるエレクトリックでポップな作品で、静かで壮大な先の2作品と好対照を成している。

2006年にはイギリスの4ADに移籍し、4作目となるソロ作品『IBM 1401, A User’s Manual』を発表した。ヨハン・ヨハンソンの父親が、1964年に初めてアイスランドに輸入されたコンピューターの技師をしており、1971年にコンピューターがその使命を終えた際、お別れのセレモニーを行った、その音源とエピソードにインスピレーションを得たものだ。この作品はダンサーのErna Omarsdottirとのステージという形を取り、演奏、もしくは音源を操作するヨハン・ヨハンソン自身もステージに上がり、時にはパフォーマンスの一端を担う。音楽は、最初はストリング・カルテットとオルガン、それにエレクトロニクスという編成向けに書かれたが、レコーディング作品となるにあたり、60人編成のプラハ・フィルハーモニー・オーケストラ向けにリアレンジされている。そこに、彼の父親の録音に残された「取り扱い説明書」の機械的な音声などを織り込んでみせるところがいかにもヨハン・ヨハンソンらしいアイディアである。

これまでのところ、対になっているかのように全く異なる音楽を同年にリリースしているヨハン・ヨハンソンだが、2006年の「裏」は同郷のノイズデュオStilluppsteypa、アイスランド人音響/エレクトロ系アーティストDJ Musicianことピエトル・エイヴィンドソンとCurver、そしてHazardという名義でも知られるスウェーデンの音響アーティストBJ Nilsenと組んだEvil Madnessなるグループ名義での『Demon Jukebox』(12 Tónar)だ。アンダーグラウンドではあるがスーパーグループと言われるのも頷ける顔ぶれで、グループ名やアルバムタイトルの通りの鋭さを持つエレクトロノイズ作品となっている。

ビョーク、シガー・ロス、ムームを初めとするアイスランドの音楽が世界的に注目を集めるようになって久しい。アーティスト名の読み方からして困難がつきまとうのは非英語圏の宿命だが、アイスランドとなるとまた特別だ。それでも、急に盛り上がりすぐに忘れ去られるブームなどではなく、着実にリスナーを増やしつつあるそのシーンは今後ますます目を離せない存在となるだろう。そんな中、ヨハン・ヨハンソンは2006年末のキッチン・モーターズのイベントにアパラット・オルガン・カルテットのメンバーとして参加したのに続き、3ヶ月後の翌2007年2月にはさっぽろ雪まつりのために再来日、さらに7月には<東京の夏>音楽祭のために来日する。遠いアイスランドから発信される彼の音楽に触れる機会が日本にいながらにして突然増えるとは、嬉しい驚きである。

2007-07-20 / Blues Interactions, Inc. & P-Vine Records / PCD-22286 / 原盤 Touch, TO:52, 2002